« C’était d’Orlando, je crois. Il [Arnold Bennet, chroniqueur au London Evening Standard] l’attaquait violemment. Il disait que ce livre ne servait à rien. et qu’il lui avait ôté tous les espoirs qu’il avait pu placer en moi en tant qu’écrivain. Il consacrait toute sa colonne à me détruire. Eh bien, même si j’ai beaucoup d’orgueil (…), ma vanité en tant qu’écrivain est entièrement snob. Une vaste surface de ma peau est exposée aux attaques d’un critique, mais celui-ci ne peut presque pas toucher la chair et le sang. »

(Virginia WOOLF, Suis-je snob ? et autres textes baths,, p. 47)

Depuis ma lecture d’Une chambre à soi, les essais de Virginia Woolf ont pour moi un intérêt tout nouveau, quoi qu’influencé par mon projet de mémoire. Déjà, son oeuvre critique est assez considérable quand on y regarde bien alors pourquoi s’en priver, surtout quand la qualité est au rendez-vous ? Ensuite, c’est très agréable de se sentir au plus près d’une auteur qu’on apprécie à la lecture de textes plus directs et où sa personnalité vive, drôle et acerbe est la plus nette. On a souvent tendance à se faire une fausse image de Virginia Woolf, du moins partielle, en la réduisant à une frêle chose, déprimée, éteinte et morbide tout juste capable au mieux d’être lue par des personnes tout aussi dépressives, au pire de plomber le moral de son lectorat, même parmi les plus gais lurons. Ce cercle vicieux a pourtant une faille : on rit beaucoup en lisant Virginia Woolf, que ça soit pour son ironie, son autodérision, ses parodies ou tout simplement pour ses jeux d’esprit. Tous ceux qui ont « peur » de lire du Virginia Woolf devrait se souvenir de ça. Toute cette question de l’humour chez Virginia Woolf est quelque chose qui me passionne mais je n’en dirai pas plus, ça fera l’objet d’un billet spécial très vite. (Suspense, suspense….)

Suis-je snob ? et autres textes baths ne fait pas exception. Ce petit recueil, gracieusement prêté par Adeline, réunie sept textes (chiffre parfait s’il en est). Certains sont purement critiques (« Suis-je snob ? », « La valeur du rire » ou « La nièce d’un comte »), d’autres de purs récits (hommage au premier dandy « Brummell le Beau » ou « La robe neuve », un chapitre supprimé de Mrs Dalloway) et d’autres encore des textes hybrides (forcément mes préférés), des sortes de méditations sur la nature, l’animalité et la mort (« Un soir dans le Sussex. Réflexions dans une automobile » et « La mort du papillon »). Selon moi, le choix de textes est surtout motivé par leur caractère inédit et malgré leur diversité, on y voit tout de même une certaine cohérence. A titre personnel, j’ai surtout toujours beaucoup de plaisir à lire des livres édités par Payot-Rivages (découverte en lisant du Giorgio Agamben il y a deux ans) : ce sont de petits formats qui se prennent bien en main, les couvertures sont souvent très jolies, le texte est aéré et souvent très bien introduits comme ici par Maxime Rovere qui a traduit deux autres textes de Virginia Woolf dernièrement.

Vanessa BELL, The Memoir Club (c. 1943), © Estate of Vanessa Bell courtesy oF Henrietta Garnett. Membres présents : Duncan Grant, Leonard Woolf, Vanessa Bell, Clive Bell, David Garnett, Maynard et Lydia Keynes, Desmond et Molly MacCarthy, Quentin Bell et E.M. Forster. Les trois portraits sur le mur représentent les membres décédés : Virginia Woolf (1941), Lytton Strachey (1932) peints par Duncan Grant et Roger Fry par Vanessa Bell (c.1933).

Le premier essai, « Suis-je snob ? », est déjà une merveilleuse immersion dans le monde du Bloomsbury Group (auquel Virginia Woolf participait dès la formation plus ou moins informelle de cette communauté d’amis artistes et d’intellectuels) ou du moins ce qu’il en reste après les bouleversements de la Première guerre mondiale. Au lieu de se perdre de vue, les membres presque au complet, sous l’initiative du couple McCarthy (Molly et Desmond de leur petit nom), remplacent les rendez-vous hebdomadaires du Jeudi par des rencontres plus irrégulières autour d’un même thème : la mémoire. Derrière le Memoir Club qui se réunie dès mars 1920, il y a l’idée de se raconter, d’écrire leurs mémoires et, très vite, le sujet majeur va être de réfléchir sur Bloomsbury lui-même en tant que groupe. Ce travail peut paraître un peu artificiel et égocentrique pour des personnes encore jeunes ou dans la fleur de l’âge et n’ayant pas forcément participé à l’effort de guerre en tant que pacifistes (donc pas forcément dans le souci de devoir de mémoire collective). D’ailleurs, en tant que papier lu devant une assemblée, le texte de Virginia Woolf est très incisif et ironique justement parce qu’il insiste sur ce paradoxe. Pourquoi se raconter quand on a rien à dire ? Quand on n’a pas vécu ? N’est-ce pas un peu snob, déjà ? Comme toujours, c’est donc par un biais qu’il est question de parler de soi sans trop se prendre au sérieux. Mais, dès la première page, on sent que c’est surtout l’amitié qui unie le Memoir Club, plus que leur snobisme. C’est par leur prénom que les membres présents sont cités et le lecteur est tout de suite mis dans la connivence (sans forcément connaitre tous ces noms) : Mary « Molly » et Desmond McCarthy, J. Maynard Keynes, Clive Bell ou Leonard Woolf. On les voit très bien réunis ensemble, fumant, bavardant, chuchotant pendant que l’un d’eux parle comme n’importe quel groupe d’amis.

Confrontée au Memoir Club, Virginia Woolf se met en scène devant des amis aussi devant des concurrents pas forcément au nom d’une quelconque ambition littéraire mais plutôt au nom de l’inégalité inhérente dans l’écriture entre les femmes et les hommes qu’elle soulignera dans A Room of One’s Own autour de figures attestées mais surtout d’une expérience de pensée, Judith, la soeur de Shakespeare dont les talents littéraires n’auraient pu être révélés compte tenu des imitations dues au genre. Si on s’attend dans un texte qui annonce un développement sur le snobisme, l’essayiste se vêt bien au contraire des atours de l’humilité (quelque soit feinte ou non, c’est une autre question) en avouant n’avoir pas assez vécu par rapport aux membres masculins du groupe pour venir y raconter son existence. Il faut dire que Virginia Woolf a une sainte horreur du narcissisme et de l’égotisme ce qui peut surprendre quand on pense que l’intime est pourtant au coeur de son écriture. Ainsi, le propos woolfien reste biaisé puisqu’elle cherche à échapper aux écueils de l’autosatisfaction en se racontant sans parler de sa vie ou à de rares occasions de sa vie d’écrivain. Le snobisme semble être un masque que Virginia Woolf applique sur sa personnalité pour mieux cacher son être profond. Elle détourne le sens communément admis du snob, souvent indissociable d’une attitude vantarde et égocentrique qui consiste à se sentir supérieur aux autres en tous points, pour s’interroger sur la forme particulière de snobisme dont elle se dit atteinte.

Son snobisme, elle l’emprunte à l’aristocratie pour laquelle elle avoue une grande fascination justement parce que sa famille n’a rien d’aristocrate. La feintise de la snob qu’elle se dit être est donc une façon de se rêver aristocrate ou plutôt de rêver l’aristocratie telle qu’elle n’est pas. Vous vous croyez indemne de ce genre de snobisme ? Si l’aristocratie semble être un vieux rêve d’Ancien Régime, même de nos jours nous raffolons des histoires princières et de la haute aristocratie. Songe rien qu’au succès de Downton Abbey (que même la duchesse de Cambridge adore !) ou encore de biopics encore récents comme The Young Victoria ou le Discours d’un Roi. Sous prétexte donc de se singer elle-même sous couvert de snobisme, c’est toute une société qu’elle esquisse, la sienne et un peu la nôtre. Ce monde où un titre de noblesse ou tout simplement la façon de se vêtir, le statut ou l’origine sociales suffit pour en imposer étant donné que « l’essence du snobisme est de chercher à faire une forte impression sur les autres ».

Pourtant, Virginia Woolf se moque d’elle-même preuve que son snobisme est réfléchi, assumé mais pas complètement subi. Cette valeur du rire (rire de soi et des autres) fait l’objet d’un essai à elle toute seule, intitulé en toute simplicité « La valeur du rire ». C’est un essai marquant étant donné, mais je me répète, que l’écriture de Virginia Woolf est considérée à l’heure actuelle comme à des années lumières du registre comique. Bien sûr, cela vient d’une réinterprétation posthume qui ne tient principalement (à mon sens) qu’à un détail biographique : son suicide par noyade en 1941 Alors forcément, on étudie à bon droit mais avec beaucoup trop de conventionnalisme Mrs Dalloway où, comme par un heureux hasard, la figure du suicidé apparaît en la personne de Septimus qui se défenestre. De là vient ce que j’appelle la critique psychologisante post-prophétique. Des perroquets de malheur qui interprètent les signes comme des schizophrènes où chaque apparition de l’eau, du noyé ou de la mort est l’occasion de spéculer dans le vide. Pourtant, on occulte avec ce genre d’œillères une grande partie de l’oeuvre de Virginia Woolf, bien moins abordée en classe, allant d’Orlando, cette longue lettre d’amour adressée à Vita Sackville-West, son amante qui prend la forme d’une biographie fictive pleine d’ironie en passant par Flush, la biographie de la poète Elizabeth Barrett-Browning du point de vue de son épagneul Flush jusqu’à Freshwater , l’unique pièce de théâtre qu’elle ait écrite initialement prévue pour un amusement privé entre membres du Bloomsbury Group sur les Préraphaélites et en particulier sa grand-tante, la photographe Julia Margaret Cameron. C’est un court texte hilarant, très divertissant (et pour cause, il a été représenté deux fois en famille) et qui montre à quel point Virginia Woolf accorde au rire une valeur hautement littéraire. Le rire parce qu’il est méprisé par la tradition littéraire, devient une arme pour le développement de la littérature féminine et féministe étant donné que c’est dans les genres mineurs que les femmes se trouvent en même temps reléguées et où elle excellent. De ce fait, l’ironie devient l’une des voix possibles que l’écriture féminine peut prendre dans la mesure où elle brouille les voix et les genres. Ainsi, Virginia Woolf réhabilite non seulement le rire mais elle invite ses lecteurs et les écrivaines qui la lisent d’assumer le potentiel créateur du rire.

Ce que j’aime dans la pratique anglo-saxonne et woolfienne de l’essai, c’est la place assumée de la iction qui en fait un objet esthétique hybride. C’est surement pour cela que j’ai beaucoup d’admiration pour « Un soir dans le Sussex. Réflexions dans une automobile » et « La mort du papillon » parce qu’ils sont très peu théoriques et beaucoup plus contemplatifs. Alors certes, la valeur du rire ne s’applique pas notamment pour le dernier essai mais à la lecture, j’ai été touchée par le goût minimaliste pour ce papillon dont la courte vie fait l’objet d’un essai-nouvelle. Il faut dire que le bestiaire woolfien m’intéresse tout particulièrement puisque Flush fait partie du corpus de mon mémoire ce qui a pu influencé ma lecture. Pourtant, ce papillon, pour son caractère éphémère, a quelque chose d’esthétiquement hybride puisqu’il porte en lui de façon contractée la vie et la mort comme tout un chacun :

« It was as if someone had taken a tiny bead of pure life and decking it as lightly as possible with down and feathers, had set it dancing and zig-zagging to show us the true nature of life. »

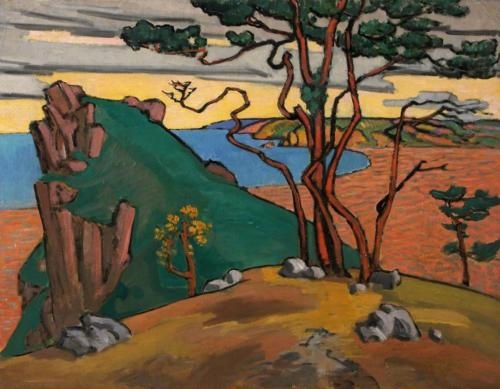

Quant à « Un soir dans le Sussex », je dois dire que j’ai toujours aimé les couchers de soleil alors qu’ils fassent l’objet d’un essai de Virginia Woolf a forcément de quoi me plaire. Là aussi, il s’agit de saisir un phénomène éphémère, le passage du jour à la nuit, qui, bien entendu, rappelle celui entre la vie et la mort. on est loin du registre comique. Pourtant, ce sujet métaphysique passe par la contemplation de la vie dans son aspect passager et mouvant étant donné que ses réflexions accompagnent un traet en voiture dans la campagne où les paysages sont mouvants. Si l’extériorité est plurielle, l’intériorité l’est d’autant plus sous l’effet d’une espèce de parallélisme proche de ce que John Ruskin appelle une « pathetic fallacy » dans Modern painters, c’est-à-dire l’attribution commune de sentiments humains aux paysages contemplés et au spectateur. Dès lors, si le paysage a une identité mouvante, l’identité personnelle de celle qui l’observe l’est d’autant plus :

« The sun was now low beneath the horizon. Darkness spread rapidly. None of my selves could see anything beyond the tapering light of our headlamps on the hedge. I summoned them together. “Now,” I said, “comes the season of making up our accounts. Now we have got to collect ourselves; we have got to be one self. (…) What we have made then today,” I said, “is this: that beauty; death of the individual; and the future. Look, I will make a little figure for your satisfaction; here he comes. Does this little figure advancing through beauty, through death, to the economical, powerful and efficient future when houses will be cleansed by a puff of hot wind satisfy you? Look at him; there on my knee. »

J’espère vous avoir donné envie d’explorer ces textes variés dans ce recueil compilé par Maxime Rovere chez Payot-Rivages.

Où se procurer Suis-je snob ?

Suis-je snob ? et autres textes baths de Virginia Woolf

Titre original : Am I A Snob ?

Edition Payot-Rivages (176 p.)

Traduction : Maxime Rovere

Le premier chapitre nous emmène à Oxbridge, une université fictive entre Oxford et Cambridge, où les femmes ne sont pas autorisées à marcher sur le gazon ou à entrer dans une bibliothèque sans lettre de recommandation. Au second chapitre, on la retrouve dans la maison de sa tante pendant et après un repas où la digestion est propice à la réflexion sur les femmes mais aussi au coeur de ses recherches dans les rayonnages du British Museum où elle se met en colère contre l’affirmation selon laquelle « les femmes [seraient] intellectuellement, moralement et physiquement inférieurs aux hommes ». Le troisième chapitre se situe au coeur du XVIe siècle où face au génie de Shakespeare, sans égal, la narratrice retrace le destin de la soeur du dramaturge, Judith, vouée à l’oubli malgré les mêmes talents que son frère sans être permise à cause des circonstances d’écrire une seule ligne pour, tragiquement, se donner la mort se découvrant enceinte..

Le premier chapitre nous emmène à Oxbridge, une université fictive entre Oxford et Cambridge, où les femmes ne sont pas autorisées à marcher sur le gazon ou à entrer dans une bibliothèque sans lettre de recommandation. Au second chapitre, on la retrouve dans la maison de sa tante pendant et après un repas où la digestion est propice à la réflexion sur les femmes mais aussi au coeur de ses recherches dans les rayonnages du British Museum où elle se met en colère contre l’affirmation selon laquelle « les femmes [seraient] intellectuellement, moralement et physiquement inférieurs aux hommes ». Le troisième chapitre se situe au coeur du XVIe siècle où face au génie de Shakespeare, sans égal, la narratrice retrace le destin de la soeur du dramaturge, Judith, vouée à l’oubli malgré les mêmes talents que son frère sans être permise à cause des circonstances d’écrire une seule ligne pour, tragiquement, se donner la mort se découvrant enceinte..